「弓折乗越」は双六小屋・鏡平・笠ヶ岳へ行き交う登山者達の休憩場所として賑わいます。

8時ちょうどに「弓折乗越」を後にして「弓折岳」に向かう。

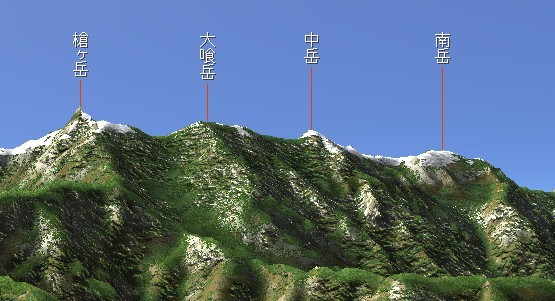

槍と大喰と南岳と大キレットと北穂

新穂高から鏡平を経て笠ヶ岳(2,898m)へ<2006年8月>3/4

<二日目の歩行記録>鏡平~笠ヶ岳

二日目の中盤は、弓折乗越から始まります。

|

|

|

||

|

「弓折乗越」は双六小屋・鏡平・笠ヶ岳へ行き交う登山者達の休憩場所として賑わいます。 |

8時ちょうどに「弓折乗越」を後にして「弓折岳」に向かう。 |

槍と大喰と南岳と大キレットと北穂 |

|

|

|

||

|

左手に槍を眺めながら弓折岳へ登る。 |

残雪の傍のチングルマは綿毛になるのが遅いのかも。 |

|||

|

|

|

||

|

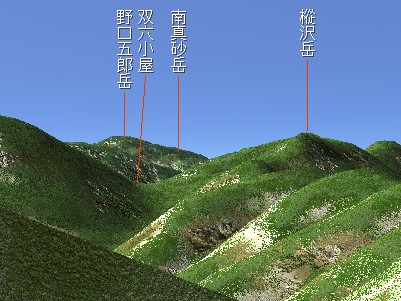

振り返ると双六岳と樅沢岳の谷間には鷲羽岳の山容が。鷲羽岳の左側に微かに見えるピークはワリモ岳だろうか。 |

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平15総使、第336) |

|

|

|

||

|

弓折岳山頂は弓折乗越を発ってから20分で着く。 |

弓折岳から南側を望む。はるか南方には乗鞍岳が聳える。 |

0830弓折岳を後にして、次の到達地点の大ノマ岳に向かう。 |

||

|

|

|||

|

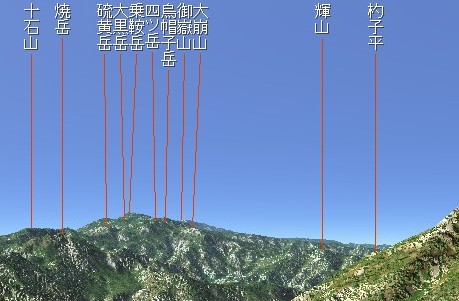

尾根道からは遙か南方に乗鞍岳が、その西側稜線には御嶽山が微かに見える。 |

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 |

|||

|

|

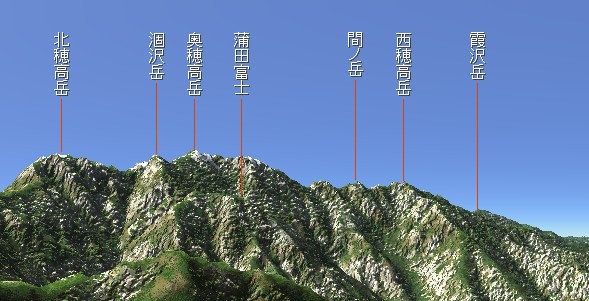

弓折岳先の尾根道から槍・穂高連峰を展望する。 |

|

|

|

| この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平15総使、第336) | ||

|

|

|

||

|

大ノマ乗越への下り道から秩父沢の谷間を覗く。 |

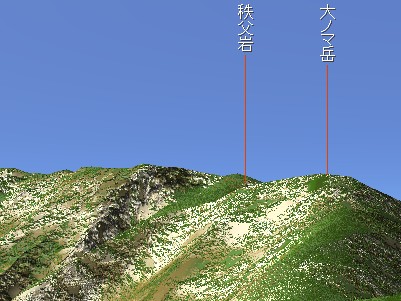

こちらは大ノマ乗越の下り道から大ノマ岳への登り勾配と、その先のピークも越えていくことを思うと、ため息が出てくる。少し意気消沈気味だが一歩一歩進まないといけません。 |

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平15総使、第336) |

|

|

|

||

|

大ノマ岳への登りからは双六小屋が見える。 |

この地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000(地図画像)及び数値地図50mメッシュ(標高)を使用したものである。(承認番号 平15総使、第336) |

|||

|

|

|

||

|

大ノマ岳の少し南側の小ピークから歩いてきたルートを振り返る。大ノマ岳頂上は、気がつかないまま巻き道を歩いたようでやり過ごしたらしい。 |

これから先の尾根道もかなりアップダウンのようだ。この頃(1000)から上空は雲量が多くなり晴れ間は隠れてしまう。 |

|

|

|

||

|

秩父平付近から見下ろす秩父沢 |

秩父岩付近に立つ標識を通過する11時頃にはガスで視界も悪くなる。 |

抜戸岳は尾根道より逸れており、ザックを置き岩場を7~8分登る。山頂はガスのため展望は効かず、すぐに戻る。 |

||

|

|

|

||

|

1230笠新道分岐。笠新道を登ってくる健脚者も少なくない。(画面左は杓子平へ、画面奥は笠ヶ岳へ) |

雨になりそうだったが、笠新道分岐で50分間かけて力ラーメンの昼食を摂る。 |

テント場を過ぎた頃、霧に包まれた笠ヶ岳山荘が現れる。笠新道分岐からは、案の定、雨に降られて途中で雨具を着装する羽目になった。 |

|

|

|||

|

1450笠ヶ岳山荘にやっと到着。笠の先も見え始めたので宿泊手続きを済ませたら登頂することにした。 |

笠ヶ岳山荘の前から登ってきたザレ場を眺める。テント場の近くには残雪もある。 |

|||